«Ma con tutti i problemi che ci sono te la prendi con i padroni? Siamo tornati negli anni Settanta? Non avrai sbagliato secolo?»

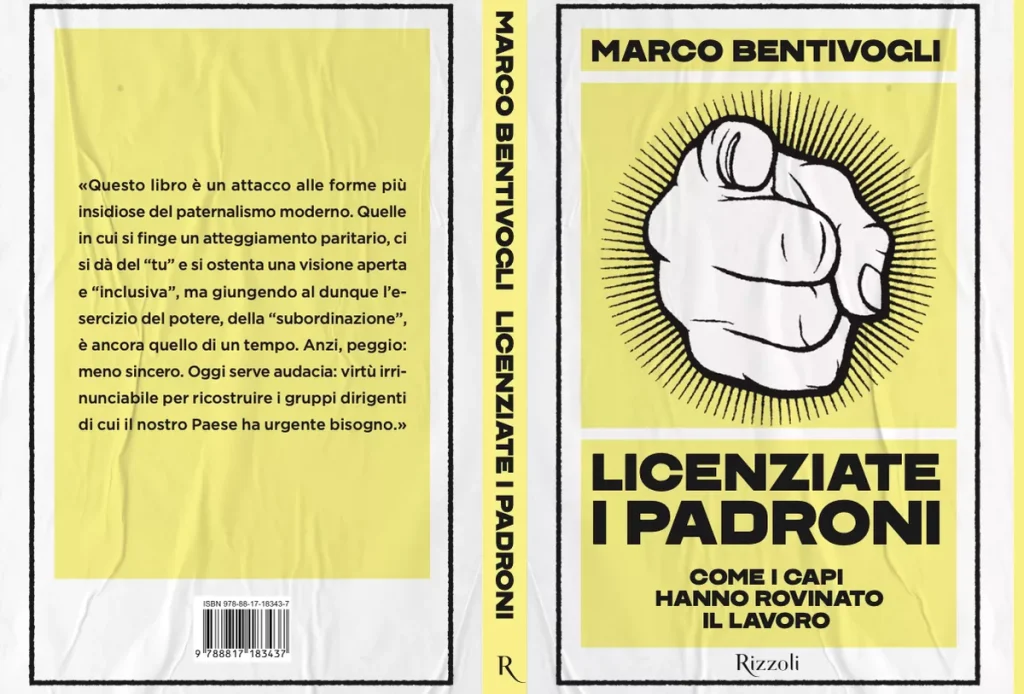

Chissà quanti, leggendo il titolo e sentendosi chiamati in causa, non avranno aperto il libro. Ma i «padroni» a cui mi riferisco non sono una categoria: «padrone» è chi si comporta come tale. Per quanto mi riguarda, ho sempre pensato che fosse più utile valorizzare la maggioranza degli imprenditori che rispetta la dignità delle persone, che ne assicura la crescita. È una vita che mi batto per il lavoro – quello ben fatto insieme agli altri, quello pieno di significati – e ho sempre pensato che non fosse sufficiente indicare solo ciò che va male: il conflitto è necessario, certo, ma il dialogo è uno strumento altrettanto importante.

Il sentimento che provo adesso, però, è la rabbia: una rabbia nei confronti dei padroni e di quella schiera di capi, capetti, manager e direttori delle risorse umane che della mentalità e dei comportamenti padronali hanno preso tutto il peggio. Anche se sono una minoranza, sono comunque troppi. Provo rabbia per ciò che è andato storto in questi anni a causa di quattro fattori concomitanti.

Il primo è l’avvento di quella che il sociologo canadese Alain Deneault ha efficacemente definito «mediocrazia» (altro che meritocrazia): è sempre più facile che il capo sia un mediocre, e la sua onnipresenza è soffocante.

Il secondo è l’ostinata permanenza di strutture organizzative ispirate alla cultura gerarchica padronale e basate su comando e controllo, e questo proprio mentre il lavoro richiede in misura sempre maggiore un di più di umanità, di libertà responsabile, di rispetto e fiducia.

Il terzo è il perverso stravolgimento della rivoluzione digitale: con lo scongelamento di spazio e tempo, il capo-padrone può entrare nella tua vita, dentro casa tua (persino in vacanza!), e non schio- darsi da lì, ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette, dodici mesi all’anno. L’unico modo per cacciarlo è cambiare casa, lavoro, organizzazione e, soprattutto, vita.

Il quarto è il narcisismo senile: nell’epoca dei social, ogni protagonismo viene tacciato di narcisismo; ma il dato patologico è che, diversamente da un tempo, il narcisismo aumenta esponenzialmente con l’età, e questa eternità illusoria aggrava e perpetua la tradizionale gerontocrazia italiana. La conseguenza scandalosa è la cura morbosa dell’immagine: quando si arriva a spendere più in comunicazione che in formazione non si va molto lontano. Certo, in fondo siamo tutti un po’ egocentrici. Ma gli egocentrici mediocri e miracolati sono peggio delle cavallette.

Oggi i capi dovrebbero avere un ruolo fondamentale nel guidare e accompagnare le trasformazioni, e fa rabbia constatare che invece sono dei mediocri narcisi ossessionati dall’idea del controllo.

La mia è la rabbia per un Paese con molti capitali e pochi capitalisti, in cui spesso nelle scuole di management, negli avvicendamenti generazionali e in generale nella selezione dei gruppi dirigenti qualcosa va storto. È il «capitalismo relazionale»: aziende ereditate in cui si entra attraverso una selezione che, in realtà, è la cooptazione dei fedelissimi e degli amici degli amici che hanno frequentato le stesse scuole e gli stessi circoli. E questo non vale solo per il mondo delle imprese private: vale anche per quelle pubbliche, per la politica, il sindacato, le associazioni, la pubblica amministrazione… In troppi ambiti i capi sono peggiori di quelli di una volta. Perché hanno ereditato ampie quote di autoritarismo, mascherandolo con l’affermazione «siamo una grande famiglia», mentre non sanno davvero cosa sia il lavoro e come oggi si possa lavorare bene e insieme; in compenso, basta una tacca in più nella gerarchia per pretendere che venga onorata rom- pendo le scatole agli altri, atteggiandosi a «padroni».

In questo libro cercherò di spiegare perché le pratiche messe in atto dai mediocri al potere siano funzionali esclusivamente alla loro sopravvivenza di ruolo e, nelle organizzazioni, soffochino la produttività e al contempo il «BenVivere» (meglio del benessere) delle persone.

Il volto pubblico dei nuovi padroni è fatto di certificazioni, tutte finte e formali: come nasce il paternalismo moderno

Più scarsi sono i valori e le competenze reali e più è necessaria una copertura politicamente corretta. Il volto pubblico dei nuovi padroni è fatto di certificazioni, tutte finte e formali, sotto il trucco del rainbow washing, la lavanderia con tutti i colori dell’arcobaleno, dal pink al green. Tanto che a volte, mentre ci si riempie la bocca di Diversity & Inclusion (D&I), il vero modello è Il padrone delle ferriere, il romanzo pubblicato nel 1882 dallo scrittore francese Georges Ohnet, in cui viene descritta la figura di un padrone alcui totale arbitrio è affidata la vita, dentro e fuori la fabbrica, di lavoratrici e lavoratori. Condizioni disumane, orari e attività massacranti dettati dal padrone, le cui decisioni entrano frequentemente nella vita dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. Altri tempi, certo. Ma è una tentazione che ogni tanto riemerge, e questo libro vuole portare all’attenzione di tutti le forme più insidiose del paternalismo moderno, quelle in cui si finge un atteggiamento paritario, ci si dà del «tu» e gli inglesismi vorrebbero trasmettere una visione aperta e inclusiva (retorica spesso abusata), ma le centinaia di parole inglesi di cui pare non si possa fare a meno spesso nascondono il nulla, e giungendo al dunque l’esercizio dei poteri, della «subordinazione», è ancora quello di un tempo. Anzi, peggio: meno sincero.

Il rispetto e la dignità si costruiscono dentro un legame di reciprocità. E dove non sono riunite le lotte sindacali, ci penseranno l’innovazione, la cultura, tutta l’umanità di cui disponiamo. Per questo le relazioni umane del lavoro devono cambiare.

Finalmente abbiamo scoperto, aiutati da alcuni dati, che «fare il padrone» è dannoso per la qualità della vita delle persone, ma ancora di più per l’efficienza dell’impresa.

Secondo lo State of the Global Workplace Report 2022 del centro di ricerche Gallup, il sessanta per cento dei lavoratori si è limitato solo a fare quanto richiesto, mentre il diciannove per cento era così scontento da mostrare la sua frustrazione sul lavoro, danneggiando anche quello dei colleghi. Lo stesso rapporto assegna al nostro Paese un tasso di felicità sul lavoro tra i più bassi. Siamo un Paese ripiegato e triste proprio a partire da questo: siamo i più sfiduciati e stressati, il nostro rapporto malato con il lavoro è la vera emergenza.

Ci sono tanti macromotivi per questa infelicità che, come vedremo, genera pratiche catastrofiche per il lavoro e per le imprese: grandi dimissioni, quiet quitting, «disingaggio» progressivo. Non sarà per caso anche colpa dei capi?

Questo non è un libro per «difendersi» dai padroni: per quello bisogna organizzarsi, costruire sindacati forti e autorevoli, essenziali per la democrazia. Queste pagine vogliono essere il manifesto di una frustata culturale a una grande finzione. Bisogna al più presto «licenziare» questa «moderna» cultura aziendale che di moderno ha solo le etichette. Qui troverete una denuncia dei capi «cane pastore» e dell’«abuso d’ufficio» che permea il nostro terziario; una riflessione sul senso del lavoro, sulla sua dimensione comunitaria – e dunque sulla necessità di inglobare all’interno di esso la «cura» (per se stessi e per gli altri) –, sulla responsabilità sociale dell’impresa e sulle sue concrete applicazioni; e infine uno sguardo sul futuro, che è già presente, in cui l’intelligenza artificiale non potrà intaccare, ma al contrario potenzierà, ciò che nel lavoro costituisce la nostra prerogativa essenziale: la nostra umanità.

Questo è anche un libro sul potere, non solo nell’impresa. Ma il lavoro è troppo spesso uno degli ambiti dove il potere dà il peggio di sé. Dobbiamo batterci perché il potere abbia il significato di responsabilità: verso l’intelligenza e la dignità di chi lavora, verso la società, verso la terra.