… ma J.M. era un liberale?

Pubblichiamo il terzo articolo dedicato alle teorie dei grandi pensatori liberali rivisitati in chiave di attualità, nel tentativo di rintracciare, nel loro pensiero, delle idee in grado di rivitalizzare il liberalismo, che sembra entrato nel suo autunno. È questa un’importante iniziativa, concretizzatasi un apposito forum, del più avanzato think-thank liberale del mondo, quello del magazine inglese “The Economist”.

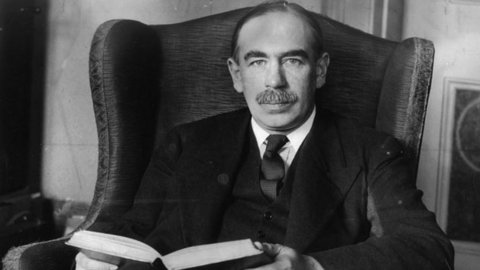

È la volta di John Maynard Keynes, il più influente economista del Novecento. Siamo quindi lieti di offrire, nella traduzione italiana, il testo integrale che l’“Economist” ha dedicato al contributo del pensatore ed economista inglese.

Keynes non era un uomo di sinistra

Nel 1944 Friedrich Hayek ricevette una lettera da un ospite del Claridge Hotel di Atlantic City, nel New Jersey, Stati Uniti. Questo ospite si congratulava con l’economista di origine austriaca per il suo “grande” libro Verso la schiavitù (The Road to Serfdom), nel quale si sosteneva che la pianificazione economica rappresentava una minaccia insidiosa per la libertà. “Sul piano morale e filosofico, mi trovo – diceva la lettera – profondamente e idealmente d’accordo con lei”.

La lettera ad Hayek era di John Maynard Keynes, allora in viaggio per la conferenza di Bretton Woods nel New Hampshire, dove avrebbe contribuito decisamente a ricostruire l’ordine economico del dopoguerra. Il tono della lettera sorprenderà coloro che conoscono Hayek come il padrino intellettuale del thatcherismo e del libero mercato e Keynes come il santo patrono di un capitalismo fortemente regolato.

Ma Keynes, a differenza di molti dei suoi seguaci, non era un uomo di sinistra. “La guerra di classe mi troverà dalla parte della borghesia colta”, scrive nel suo saggio del 1925 Sono un liberale?. In seguito ha descritto i sindacalisti come “tiranni, le cui pretese egoistiche e settoriali devono essere coraggiosamente osteggiate”. Ha accusato i leader del Partito laburista britannico di comportarsi come “settari di un credo ormai superato che bofonchia un antiquato marxismo semi-fabiano”. Ha detto anche: “Esiste una giustificazione sociale e psicologica per le grandi disuguaglianze di reddito e ricchezza” (sebbene non per le mastodontiche differenze che esistevano ai suoi tempi).

Allora perché Keynes divenne keynesiano? La risposta ovvia è la Grande Depressione, che raggiunse la Gran Bretagna negli anni ’30, mandando in frantumi la fiducia di molte persone nel capitalismo allo stato brado. Ma grande parte delle idee di Keynes risalgono a molto prima.

Keynes, liberale sui generis

Keynes apparteneva a una nuova stirpe di liberali che non erano più schiavi del laissez-faire, cioè dell’idea che “un’impresa privata libera di agire avrebbe promosso il bene generale”. Quella dottrina, pensava Keynes, non era necessariamente vera in linea di teorica e non era neppure più utile nella pratica. Ciò che lo stato avrebbe dovuto lasciare all’iniziativa individuale, e ciò che avrebbe dovuto assumersi direttamente, doveva essere deciso caso per caso.

Nel definire tali compiti, Keynes e gli altri liberali hanno dovuto fare i conti con le minacce del socialismo e del nazionalismo, della rivoluzione e della reazione. Nel 1911, in risposta alla crescente influenza politica del partito laburista, il governo liberale riformista introdusse l’assicurazione nazionale obbligatoria, che prevedeva l’indennità di malattia, il congedo di maternità e aiuti ai disoccupati e ai poveri in difficoltà. I liberali di questo tipo consideravano i lavoratori disoccupati come una questione sociale nazionale e pertanto era loro compito evitare che cadessero nella povertà in ragione di una colpa che non era loro.

Questo tipo di liberali erano convinti della necessità di sostenere coloro incapaci di autosostenersi e del compito di assicurare collettivamente quello che non poteva essere ottenuto personalmente. Il pensiero di Keynes è collocabile in questo ambito. Infatti il suo pensiero si è soffermato su due questioni: sugli imprenditori che non potevano espandere le proprie attività con profitto senza che gli altri datori di lavoro facessero lo stesso, sui risparmiatori che non potevano migliorare la loro situazione finanziaria senza che gli altri soggetti fossero disposti a contrarre prestiti. Nessuno dei due gruppi avrebbe potuto avere successo solo con le sole proprie forse. E questo fallimento nel raggiungere i loro scopi è un vulnus grave per l’intera società.

La relazione tra spesa ed economia

Come mai? Le economie producono, dice Keynes, in relazione alla spesa in consumi. Se i consumi sono deboli, la produzione, l’occupazione e il reddito saranno di conseguenza deboli. Una fonte vitale della spesa è l’investimento: l’acquisto di nuove attrezzature, di impianti, di edifici, di materie prime ecc. Ma Keynes temeva che gli imprenditori privati, lasciati a se stessi, avrebbero intrapreso investimenti troppo esigui per sostenere l’economia di un paese. Una volta affermò, provocatoriamente, che l’America avrebbe potuto smarrire, con il suo modello economico, la via alla prosperità. Certamente, i paesi stavano sottoutlizzando le loro potenzialità in questo senso.

Gli economisti classici erano più ottimisti. Credevano che, se la volontà di investire fosse stata debole a fronte di un risparmio forte, il tasso di interesse sarebbe caduto per allineare i due fattori. Keynes pensava che il tasso di interesse avesse un altro ruolo. Il suo compito era quello di persuadere le persone a separarsi dal denaro e a tenere una minore liquidità.

Indirizzare i risparmi verso gli investimenti e la creazione di lavoro

Il fascino del denaro, asserì Keynes, stava nella possibilità delle persone di preservare il loro potere d’acquisto, rinviando ogni decisione su che cosa fare con i soldi. Uno stato d’animo che produceva la “libertà di non scegliere”.

Se l’attaccamento delle persone per questo tipo di libertà si fosse dimostrato particolarmente forte, l’unico modo per separarli dal denaro sarebbe stato quello di offrire alternative irresistibilmente più invoglianti. Sfortunatamente, i prezzi delle altre attività erano così bassi da deprimere la spesa in conto capitale, con conseguente diminuzione della produzione, dell’occupazione e dei guadagni. I redditi in calo avrebbero ridotto la capacità della comunità di risparmiare, comprimendola fino a quando non si fosse allineata alla scarsa disponibilità della popolazione a investire. E così l’economia sarebbe caduta in una stagnazione.

La disoccupazione che ne sarebbe seguita non solo era ingiusta, ma anche assurdamente inefficiente. Il lavoro, osservava Keynes, non avrebbe così dato il suo contributo al benessere generale per il semplice fatto che sebbene i lavoratori non fossero scomparsi con il loro non utilizzo, il tempo che avrebbero speso per contribuire all’economia sarebbe andato inutilmente perduto.

E tale spreco continua tutt’oggi ad affliggere l’economia. Secondo il Congressional Budget Office, dall’inizio del 2008, la forza lavoro negli Stati Uniti ha impiegato 100 miliardi di ore in meno rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere se fosse stata pienamente occupata. Keynes era spesso accusato dai fautori del principio del pareggio di bilancio di nutrire un disprezzo arrogante per la rettitudine fiscale. Ma questa sua trascuratezza per le conseguenze fiscali non era nulla a confronto delle conseguenze dello straordinario spreco di risorse prodotto dalla disoccupazione di massa.

Il rimedio suggerito da Keynes era semplice: se gli imprenditori privati non avessero investito adeguatamente per mantenere un alto livello di occupazione, avrebbe dovuto essere lo Stato a farlo. Propose allora programmi ambiziosi di lavori pubblici come la ricostruzione dell’area del South London, dalla County Hall a Greenwich, in modo da poter rivaleggiare con l’area di St James’s. Nella lettera a Hayek, aveva scritto che la condivisione morale e filosofica con la Via dalla schiavitù non includeva l’economia. La Gran Bretagna aveva certamente bisogno di più pianificazione, non di meno. Nella Teoria generale ha ipotizzato “una socializzazione piuttosto ampia degli investimenti”.

I critici di Keynes

I suoi più agguerriti nemici hanno colto le implicazioni illiberali, e anche totalitarie, di questa teoria. In effetti il keynesianismo è compatibile con l’autoritarismo, come mostra la Cina moderna. La domanda interessante è, però, questa: può il keyneismo funzionare bene senza il liberalismo? Può il liberalismo prosperare senza il keyneismo?

I critici liberali di Keynes portano una molteplicità di argomenti. Alcuni rifiutano proprio la sua diagnosi. Le recessioni, affermano, non sono il risultato di un deficit di spesa. Sono esse stesse la cura dolorosa per una spesa mal indirizzata. I crolli economici non rappresentano quindi alcun conflitto tra libertà e stabilità economica. Il rimedio non è meno liberalismo, ma più liberalismo: un mercato del lavoro più libero permetterebbe ai salari di cadere rapidamente quando la spesa si affievolisce; la fine dell’attivismo delle banche centrali nel fissare i tassi di interesse artificialmente bassi poiché producono investimenti errati che possono condurre alle bolle.

Altri affermano che la cura è peggiore della malattia. Le recessioni non sono una ragione sufficiente per mettere a repentaglio la libertà. Questo stoicismo sulla libertà come valore supremo era implicito nelle istituzioni vittoriane come il gold standard, il libero scambio e i bilanci in pareggio, tutti elementi che legavano le mani dei governi, sia nel bene che nel male. Ma nel 1925 la società non poteva più accettare una tale impostazione, in parte perché non credeva più che fosse necessario.

Una terza argomentazione accetta per lo più la diagnosi di Keynes, ma non condivide la sua più famosa prescrizione: la mobilitazione pubblica degli investimenti. I liberali post-keneysiani ripongono più fiducia nella politica monetaria. Se il tasso di interesse non riesce a portare in equilibrio il risparmio e gli investimenti, così da avere livelli elevati di reddito e occupazione, le banche centrali possono abbassare il tasso d’interesse fino a raggiungere questo obiettivo. Tale alternativa si concilia meglio con la dottrina liberale che l’attivismo fiscale keynesiano. La maggior parte dei liberali (anche se non tutti) accetta che lo Stato abbia una responsabilità per la politica monetaria di una nazione. Dal momento che il governo deve avere una qualche politica monetaria, potrebbe sceglierne una che aiuti l’economia a realizzare il suo pieno potenziale.

Questi tre argomenti possono però essere confutati su un piano politico. Se lo Stato liberale non combatterà le crisi, gli elettori si rivolgeranno a governi illiberali che possono mettere a repentaglio quelle stesse libertà che l’inazione dei governi liberali si prefigge di rispettare.

La questione della liquidità

Infine, lo stesso Keynes pensava che la disponibilità di liquidità potesse essere d’aiuto. Il suo unico dubbio riguardava la misura di questa disponibilità. Tuttavia, pur con prodigalità, la liquidità extra avrebbe potuto non rianimare la spesa, soprattutto se le persone non si aspettano una certa durata di tale prodigalità. Simili dubbi sulla politica monetaria sono tornati in auge con la crisi finanziaria del 2008. La risposta delle banche centrali a quel disastro è stata meno efficace di quanto sperato. Il risultato è stato ancor più intrigante di quanto i puristi avrebbero voluto. Gli acquisti di asset da parte delle banche centrali, compresi alcuni titoli privati, hanno favorito inevitabilmente alcuni gruppi sociali rispetto ad altri. Hanno quindi compromesso l’imparzialità negli affari economici che si addice a uno Stato prettamente liberale.

In una crisi forte, la politica fiscale keynesiana potrebbe essere più efficace delle misure monetarie. E non deve essere così estesa e pesante come paventano i suoi critici. Ad esempio, anche uno Stato piccolo può realizzare un’infrastruttura di investimento pubblico. Keynes pensava che anche i progetti modesti avrebbero potuto compensare le flessioni della spesa privata, nel momento in cui si verificava un’abbondante disponibilità di uomini e di materiali.

Nel promuovere gli investimenti, non è escluso che si debba ricercare “ogni sorta di compromesso” tra l’autorità pubblica e l’iniziativa privata. Lo Stato potrebbe, per esempio, sottoscrivere investimenti al altissimo rischio, piuttosto che intraprenderli direttamente.

A partire dagli anni Venti, la Gran Bretagna aveva un sistema di tassazione progressiva e l’assicurazione nazionale obbligatoria che raccoglieva contributi dei lavoratori salariati e delle imprese durante i periodi di occupazione per poter elargire i sussidi di disoccupazione durante periodi di disoccupazione. Sebbene non intese come tali, queste misure servivano da “stabilizzatori automatici”, restringendo il potere d’acquisto durante i periodi di boom e aumentandolo durante i periodi di recessione.

Gli eccessi della politica keynesiana

Tutto ciò poteva essere spinto oltre. Nel 1942 Keynes propose di ridurre i sussidi diretti durante i periodi di crisi e di dirottare le risorse in beni. Rispetto ai vari investimenti pubblici, questo approccio ha alcuni vantaggi: gli oneri sociali, a differenza dei progetti infrastrutturali, possono essere gestiti facilmente. Tende anche a sfumare le linee di divisione ideologica. Lo Stato è tanto più keynesiano (sulla base degli stimoli) quanto è più piccolo (sulla base della imposizione fiscale).

In definitiva la teoria keynesiana è agnostica rispetto alle dimensioni dello Stato. Lo stesso Keynes pensava che un prelievo fiscale del 25% del reddito nazionale netto (circa il 23% del PIL) fosse all’incirca “il limite di ciò che è ragionevolmente tollerabile”. Si preoccupava più del volume della spesa che della sua composizione. Era senz’altro dell’idea di lasciare che fossero le forze del mercato a decidere ciò che doveva essere acquistato, a condizione, però, che lo fosse. Le sue politiche miravano solo a intervenire sulla spesa nel momento in cui questa si contraeva.

Il keynesismo però può facilmente cadere essere in eccessi. Se funziona troppo bene nel rilanciare la spesa, può mettere a dura prova le risorse dell’economia, producendo inflazione cronica (una possibilità che preoccupava anche Keynes). I pianificatori possono sbagliare le valutazioni o eccedere nel loro intervento. Il loro potere di mobilitare le risorse può stimolare i gruppi di pressione a uscire allo scoperto nella richiesta di un robusto intervento statale. Gli stati totalitari, che Keynes aborriva, dimostrano che la “mobilitazione centrale delle risorse” e “l’irreggimentazione dell’individuo” possono distruggere la libertà personale, come egli stesso aveva previsto e combattuto.

Ma Keynes pensava che questo rischio nei paesi a lunga democrazia fosse piuttosto remoto. In questi, generalmente, la politica di programmazione era limitata. E la classe dirigente di questi paesi era preoccupata, più di qualsiasi altra cosa, del socialismo strisciante. Una pianificazione moderata sarebbe stata la sicurezza se, come Keynes scrive ad Hayek, coloro che la attuano condividono la posizione morale di Hayek. Il pianificatore ideale è solo quello che lo fa di malavoglia. Il keynesismo funziona meglio nelle mani degli hayekiani.