Eccoci arrivati all’ultimo post del glottologo Daniele Vitali, autore di goWare, sull’evoluzione del linguaggio che cambia, e anche in fretta. Nel primo post abbiamo visto come la classica incertezza dell’italiano su come pronunciare la “s” intervocalica si sta risolvendo a favore della pronuncia settentrionale. Nel secondo Vitali si è soffermato, con molti esempi, sull’uso del congiuntivo.

In questo terzo e ultimo post si discute se stia veramente inverandosi la semplificazione della lingua, o piuttosto non sia più rispondente al vero il fatto che le lingue tendono a complicarsi nel corso del tempo. Ecco la sua risposta.

I papuasi poliglotti fra pidgin e creoli

Si ritiene normalmente che nell’esotico paese di Papua Nuova Guinea, che confina con l’Indonesia ed è vicino all’Australia, si parlino circa 850 lingue.

Attualmente però solo tre sono riconosciute dalle autorità statali: l’inglese, lingua della colonia britannica a sud e dell’amministrazione australiana a nord quando questa scalzò i colonizzatori tedeschi dopo la Prima guerra mondiale, e poi due “lingue miste” dette tok pisin e hiri motu.

Lo hiri motu è una variante semplificata della lingua indigena motu, e si usava come lingua veicolare tra i papuasi prima che l’inglese e il tok pisin lo riducessero a mal partito.

Il tok pisin è il risultato dell’incontro fra l’inglese e le lingue degli indigeni papuasi, ed è oggi l’idioma più diffuso del paese: nato come pidgin, si è poi trasformato in un creolo.

La differenza tra pidgin e creolo è che il primo è una lingua mista usata solo con funzione veicolare, tipicamente fra i colonizzatori inglesi e vari popoli dell’Estremo Oriente (il termine pidgin riproduce infatti la pronuncia cinese della parola inglese business: siamo dunque davanti a una lingua utilizzata per gli affari), mentre il secondo è un pidgin che finisce per avere una comunità di parlanti madrelingua (ce ne sono anche di origine romanza, come il creolo di Haiti, basato sul francese, e il papiamento dei Caraibi olandesi, di base portoghese).

La creolizzazione ha investito in pieno il tok pisin (dall’inglese talk “parlare” e per l’appunto da pidgin, che i papuasi pronunciano pisin), ora insegnato a scuola, scritto sui giornali e parlato dai politici, in quanto lingua di una parte crescente della popolazione.

La semplificazione

Una caratteristica comune alle lingue veicolari è la semplificazione. Ad esempio, in molti pidgin per fare il plurale si usa la reduplicazione: sarebbe come se in italiano per dire “gatti” si dicesse “gatto-gatto”.

In tok pisin la reduplicazione riguarda raramente e solo indirettamente il plurale (come wil “ruota” che dà wil-wil “bicicletta” perché tale veicolo di ruote ne ha due, o kala “colore” da cui kala-kala “variopinto”), e serve più che altro per cambiare l’aspetto del verbo (tok “parlare” dà tok-tok “chiacchierare” e luk “guardare” diventa luk-luk nel senso di “fissare, osservare attentamente”, esempi cioè di duratività o intensificazione) o creare dei sostantivi da verbi (da sing “cantare” abbiamo sing-sing “festival tradizionale”, in cui cioè si canta molto), ma come si vede siamo comunque nel campo della semplificazione, morfologica e lessicale.

Un esempio di semplificazione fonetica (forse connesso col plurale) è sip “nave” versus sipsip “pecora”: in inglese si dice rispettivamente ship /’ʃɪp/ e sheep /’ʃi:p/, ma quest’opposizione, che riesce ardua anche a molti italiani, viene resa dai papuasi con la reduplicazione (in fondo le pecore vivono in gruppo), perché la semplificazione della fonetica non permette di rispettare l’opposizione fonologica.

In effetti, il tok pisin ha solo 5 fonemi vocalici accentati (più 3 dittonghi, che però non sembra siano fonologici), contro i 20 dell’inglese (stavolta dittonghi compresi).

Anche l’inglese pidgineggia un pochino

Va fatta subito un’osservazione, ossia che tra le lingue veicolari non si trovano solo i pidgin, più o meno creolizzati, ma anche lingue nazionali come l’inglese. Il quale infatti, se confrontato alle altre lingue germaniche, già più semplici di quelle romanze o slave, presenta una grammatica piuttosto scarnificata (ciò non significa che l’apprendimento dell’inglese a un livello di competenza elevato sia cosa molto facile, come mostrano gli scarsi risultati finora ottenuti dagli italiani, che per l’appunto combattono ancora con ship e sheep: per “semplicità” s’intende una relativa povertà di forme verbali, una certa regolarità nella formazione del plurale, l’eliminazione di categorie grammaticali come il duale che si trovava invece nell’antico anglosassone, e così via).

Come noto, pure le lingue romanze hanno introdotto varie semplificazioni rispetto al latino dal quale provengono: a prima vista, dunque, le lingue moderne tendono a semplificarsi rispetto a quelle antiche, che siano veicolari oppure no.

Il veneziano, la lingua franca

Torniamo un attimo alle lingue veicolari per vedere la situazione del veneziano. Come noto, il dialetto della città di Venezia, un tempo grande potenza marittima e commerciale, nel corso della storia ha fortemente influenzato i dialetti veneti delle città della terraferma, si è imposto come base per il sabir o “lingua franca”, ossia una lingua veicolare usata un tempo per gli scambi nel Mediterraneo, e ha dato luogo al cosiddetto “veneto coloniale” con cui per l’appunto il sistema veneto ha sostituito dialetti di tipo friulano e istrioto (dunque sulla costa e nelle città del Friuli, a Trieste e in Istria).

Anche se la sfera d’influenza storica del veneziano è molto più ristretta di quella dell’inglese, si osserva anche nel suo caso una certa semplificazione rispetto ai dialetti e alle lingue circostanti.

Il veneto coloniale

Nell’articolo del 1977 «Ricostruzione nell’Italia settentrionale: sistemi consonantici. Considerazioni sociolinguistiche nella diacronia», pieno di importanti intuizioni su diversi fronti, John Trumper si sofferma anche sulla questione della semplificazione nei dialetti veneti: l’autore spiega la formazione di una koiné che ha annullato gran parte delle differenze fra i vari dialetti urbani del Veneto tramite “il dominio esercitato da Venezia sul suo entroterra”, il quale ha però avuto come effetto anche di spingere i veneziani “a snaturare il proprio dialetto”.

In pratica, “Per sottolineare […] la sua indipendenza”, Venezia creò “nuove norme […]. Questo nuovo linguaggio cortigiano plasmato su un dialetto veneto diventa la koiné che, con il tempo, Venezia impone sul Veneto urbano ed indirettamente su tutto il Veneto” (pagg. 289-290).

Si può aggiungere che lo impose anche oltre, con un’ulteriore semplificazione delle strutture nel veneto coloniale.

Infatti “Nella situazione giuliana/friulana il veneto è ed era inserito in un repertorio a più varietà con interferenze multiple: questo fatto è alla base di una connaturata tendenza a ridurre le regole […] in modo inversamente proporzionale alla complessità del repertorio, cioè la semplificazione […] compensa la difficoltà di dover imparare più codici” (pag. 285).

Che è come dire che in presenza di un bi- o plurilinguismo particolarmente stratificato c’è una normale tendenza a ridurre la complessità delle norme linguistiche.

Nel frattempo, in Polonia…

Questa tendenza era nota, se già il linguista russo-americano Roman Jakobson (1896-1982) aveva osservato che i dialetti usati come veicoli di comunicazione in ampie aree, e avviati verso il ruolo di koiné, tendono a sviluppare sistemi più semplici rispetto ai dialetti utilizzati per scopi eminentemente locali.

In «Center and periphery: adoption, diffusion, and spread», del 1988, lo slavista americano Henning Andersen ha argomentato, in base all’evoluzione dei dialetti polacchi, che il livellamento fra un dialetto e l’altro non sempre avviene per sostituzione delle norme ma, piuttosto, per rielaborazione delle norme che il dialetto più conservativo desume dal dialetto più innovativo.

In pratica, si tratta di un livellamento delle differenze, senza necessariamente annullarle, dovuto alla necessità di comunicare, e non sempre intervengono considerazioni di prestigio (a differenza di quanto abbiamo visto per il veneziano).

Nel contatto tra parlanti di dialetti diversi, che hanno una qualche comprensione delle norme linguistiche dei loro interlocutori ma non le conoscono approfonditamente, si crea facilmente una semplificazione, poiché tutte le complessità che rendono più ardua la comunicazione vengono a cadere, in quanto non adottate da chi accoglie la norma altrui.

A sua volta, la semplificazione può essere adottata dagli altri oppure no, portando nel secondo caso a nuove divergenze, ma è probabile che tenderà a diffondersi.

Anche gli indigeni amazzonici incontattati innovano

Va osservato che non sono soltanto le comunità aperte, quelle con una grande lingua nazionale o veicolare, a creare innovazioni. Solo che mentre nelle comunità aperte la lingua si evolve in genere nel senso di una semplificazione, nelle comunità chiuse e periferiche si evolve spesso nel senso di una complessificazione delle norme.

Nel suo «Sociolinguistic typology and complexification» del 2009, il linguista inglese Peter Trudgill ha esplorato proprio il rapporto fra la struttura sociale di una comunità e il grado di maggiore o minore complessità della sua lingua.

Secondo l’autore, una comunità chiusa e poco dinamica può più facilmente conservare la complessità della lingua, dal momento che tutti si conoscono (ad esempio in una tribù in mezzo alla foresta amazzonica) e correggono i bambini quando questi imparando la lingua commettono degli “errori” grammaticali come l’eliminazione delle eccezioni.

In questo contesto di controllo sociale, le regole più difficili possono facilmente perpetuarsi, e dunque possono persino sorgere nuove regole più complesse senza danno comunicativo o di apprendimento del sistema.

La complessificazione

L’autore conclude che “Se il contatto linguistico diffuso soltanto fra gli adulti è principalmente un fenomeno postneolitico e anzi soprattutto moderno che riguarda gli ultimi 2000 anni, e se lo sviluppo di comunità ampie e fluide è a sua volta un fenomeno principalmente postneolitico e soprattutto moderno, allora secondo questa tesi le lingue standard dominanti nel mondo di oggi dovrebbero essere veramente poco rappresentative di quel che le lingue sono state per quasi tutta la storia dell’umanità.

Ci siamo tanto abituati alla semplificazione nei cambiamenti linguistici (in germanico, romanzo, semitico) che è stato facile cadere nella tentazione di considerarla normale, come un universale diacronico.

Forse però la complessificazione è più normale o, meglio, lo era: alcune lingue, si direbbe, sono certamente più complesse di altre, ma la tendenza diacronica attuale va in direzione di un numero sempre più ampio di lingue sempre meno complesse, tant’è vero che diverse caratteristiche […], le quali ben illustrano la complessificazione, sono già scomparse, o stanno per farlo”.

. . .

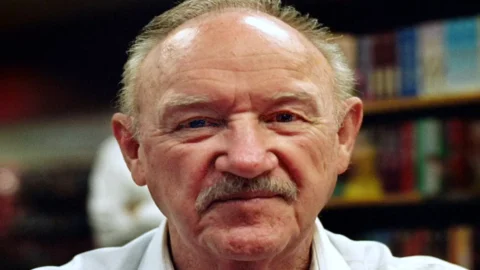

Daniele Vitali, bolognese, è stato per anni traduttore alla Commissione europea. Ha al suo attivo vari lavori di glottologia su lingue e dialetti, fra cui “Ritratti linguistici: il romeno” (Inter@lia 2002), “Parlate italo-lussemburghese? Appunti sulla lingua degli italiani di Lussemburgo” (Inter@lia 2009), “Pronuncia russa per italiani” (con Luciano Canepari, Aracne 2013), nonché il grande “Dizionario Bolognese-Italiano Italiano-Bolognese” (Pendragon 2007 e 2009, con Luigi Lepri), “Dialetti emiliani e dialetti toscani. Le interazioni linguistiche fra Emilia-Romagna e Toscana” (Pendragon 2020) e “Mé a dscårr in bulgnaiṡ. Manuale per imparare il dialetto bolognese” (Pendragon 2022).