Legno, miniere, ma anche piantagioni di banane, allevamenti intensivi di maiali su terreni sottratti a foreste o steppe violate fin nelle viscere per appropriarsi di metalli rari e sempre più preziosi. E favorire lo sfruttamento del pianeta. Dal 2010 in poi i Paesi emergenti, specie i più poveri, hanno ceduto ai ricchi il possesso di terre per 33 milioni di ettari, più o meno l’equivalente dell’intero territorio italiano. Il calcolo è di Land Matrix, un’organizzazione non governativa che ha passato sotto la lente 1.865 contratti internazionali, spesso volutamente opachi ed ambigui e che il 28 settembre terrà un webinar pubblico dall’eloquente titolo “La grande corsa verso la terra: pochi vantaggi per lo sviluppo, molti rischi per l’uomo e l’ambiente”. Un atto d’accusa da cui emerge un colpevole: la Cina.

Non è solo Pechino, per carità, a procedere allo sfruttamento sistematico dei pochi polmoni verdi del pianeta. Ma i numeri non mentono: a fronte del milione e mezzo di ettari controllati dalle compagnie inglesi, eredità spesso del vecchio impero, o degli 860 mila ettari in mano alle corporation americane e ai 400 mila dei gruppi giapponesi, figurano ormai 6,5 milioni di ettari di terreni agricoli, foreste e miniere finiti in mano ai cinesi nel giro di pochi anni, dal 2010 in poi. Un’avanzata rapida e silenziosa che ha permesso a Pechino di acquistare in giro per il mondo l’equivalente di un Paese delle dimensioni della Lituania. O dello Sri Lanka, per citare una Nazione ormai ingabbiata dai debiti contratti sotto le lusinghe della Via della Seta: una trappola, perché lo Sri Lanka, incapace di ripagare cifre a fronte di investimenti che alla fine si sono rivelati insostenibili, si è trovato costretto a cedere per intero la sovranità sul porto di Colombo e sull’unica autostrada per 99 anni.

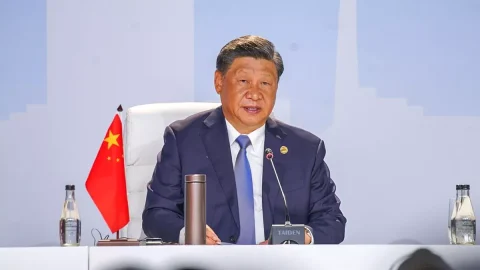

Una marcia silenziosa ma inquietante. Non solo per motivi geopolitici, ma anche per le conseguenze ambientali. Certo, Pechino ha appena annunciato il suo paese interromperà la costruzione di nuove centrali a carbone all’estero e cercherà di promuovere metodi di produzione dell’energia più rispettosi dell’ambiente nei paesi in via di sviluppo. Ma il cambio di rotta, a ben vedere ha più motivazioni economiche che ideali. Tra il 2014 e il 2020 la Cina ha investito 160 miliardi di dollari in nuovi progetti di centrali a carbone all’estero. Negli ultimi anni, tuttavia, diversi progetti erano stati abbandonati e nell’ultimo anno l’approvazione di nuovi progetti di centrali a carbone all’estero da parte della Cina si era interrotta del tutto. L’annuncio di Xi, dunque, è l’ufficializzazione di una politica già messa in atto ormai da qualche mese, e dettato da ragioni anche economiche dietro cui c’è comunque la fame di risorse agricole e di materie prime che è la prima preoccupazione del Celeste Impero.

Prendiamo per esempio la coltura intensiva delle banane nello stato di Kachin, nella parte settentrionale della Birmania. Sotto la spinta degli investimenti cinesi la foresta ha lasciato spazio a grandi banani da tre metri di altezza che hanno radicalmente modificato il paesaggio. Secondo l’Onu, l’export di banane si è moltiplicato per 250 volte da sette anni a questa parte, da un milione e mezzo di dollari del 2014 a 370 milioni di dollari, quasi tutte esportate in Cina. Una tendenza che non è cambiata dopo il colpo di Stato dei militari nello scorso febbraio.

La Birmania non è certo un caso isolato. La provincia vietnamita di Bin Phuoc è da sempre un importante centro di produzione della gomma naturale. Ma quest’attività è oggi minacciata dalla “Nuova Speranza Liuhe”, colosso cinese del bestiame che ha creato un enorme allevamento (75 ettari) di maiali, secondo un modello giù replicato in altre regioni del Paese con l’obiettivo di soddisfare l’appetito dei cinesi, grandi consumatori di carne suina. E di legname per alimentare l’edilizia. Di qui lo sfruttamento intensivo delle foreste del Congo, sfruttate a piene mani dal gruppo Wang Peng a mano a mano che in primavera salivano le quotazioni della materia prima. Sempre in Africa sale la pressione sulle miniere: China Minmetals si è aggiudicata per 280 milioni l’esclusiva delle ricerche in Tanzania. In Guinea, teatro in estate di un colpo di Stato, China Non-Ferrous Mining ha investito 730milioni per assicurarsi riserve di litio ed altri minerali strategici per le batterie per l’auto elettrica. E così via.

La nuova Guerra Fredda, insomma, non si combatte solo con i sommergibili, ma anche, se non soprattutto, con il controllo di materie prime agricole e delle forniture di energia, vitali anche per l’agricoltura come si scopre in questi giorni: l’impennata dei prezzi del gas naturale ha già provocato in Europa la chiusura di diverse fabbriche di fertilizzati e di altri derivati, compresa l’ammoniaca, tra l’altro indispensabile per la schiuma della birra.