Il dibattito sul lavoro povero (e di conseguenza sul salario minimo) si tinge di giallo, fino ad ipotizzare che sia in atto un depistaggio organizzato dall’INPS (in regime commissariale) attraverso il XXII Rapporto istituzionale presentato nella solennità della Camera nei giorni scorsi.

Il progetto di legge unificato delle opposizioni (meno IV) a prima firma Giuseppe Conte, stabilisce che le retribuzioni da applicare ai lavoratori sono quelle indicate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative e, in via subordinata, non inferiori a 9 euro lorde l’ora.

Lavoratori poveri sotto i nove euro l’ora?

Di conseguenza è passata la versione per cui i lavoratori poveri sono quelli che percepiscono retribuzioni inferiori a tale importo. E quanti sarebbero gli interessati? Prendiamo i dati riferiti dall’Istat in audizione in Commissione Lavoro della Camera: ‘’L’innalzamento della retribuzione oraria minima a 9 euro comporterebbe – secondo l’Istat – un incremento della retribuzione annuale per 3,6 milioni di rapporti (se si escludono quelli di apprendistato si scende a poco più di 3,1 milioni, tra i quali 2,8 milioni sono per qualifica operaio)’’. Il ragionamento – come si vede – non ha una base tecnico-scientifica: quella dei 9 euro è una scelta politica che viene giustificata sulla base di una valutazione di presunta equità: è intuitivo che 9 euro lordi all’ora sia un importo modesto (ma si tratta di un salario minimo che per definizione deve essere in un rapporto corretto (non troppo più elevato né troppo inferiore di quello medio o mediano).

Quando si parla di lavoro povero

Il lavoro povero è una condizione più complessa che non si limita alla componente retributiva e che non può essere risolta (questa è una opinione condivisa) dalla sola introduzione di un salario minimo. A questa considerazione è arrivato anche il gruppo di lavoro, presieduto da Andrea Garnero dell’Ocse, istituito dal ministro Andrea Orlando, il cui rapporto conclusivo è uno degli argomenti più citati a sostegno del salario minimo.

‘’Il concetto di IWP (in work poor)– sostiene il documento – comprende dunque due dimensioni: la prima, individuale, connessa all’occupazione del singolo e a caratteristiche quali la stabilità occupazionale e salario del lavoro svolto; la seconda connessa alla struttura demografica e alla composizione occupazionale del nucleo familiare stesso. Per questo è necessario aver chiara la distinzione fra in-work poverty e low-pay worker, cioè occupato a bassa retribuzione: nonostante possano sembrare strettamente collegati, i due concetti sono analiticamente diversi e la bassa retribuzione individuale è solo una delle possibili cause della povertà lavorativa’’.

L’approccio dell’Inps

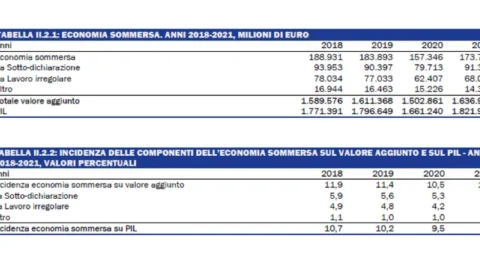

L’INPS parte dal concetto di lavoro povero per arrivare da lì ad un’idea di salario minimo, sulla base della definizione europea di lavoratore povero ovvero il dipendente il cui reddito familiare è inferiore al 60 % del corrispondente reddito mediano nazionale.

Secondo questo approccio, l’ INPS calcola il salario mediano pari a 588 euro per un part time e a 1.116 euro netti mensili per un full time (rispettivamente pari a 24,9 euro e 48,3 euro di retribuzione giornaliera lorda). Poi, assume i dati del mese di ottobre 2022, per individuare, in base a queste soglie, i lavoratori dipendenti privati poveri, che sono stimati dall’ INPS in 871.800, pari al 6,3% della platea di riferimento. Di questi, oltre mezzo milione sono addensati tra i dipendenti part time mentre per le fattispecie a tempo pieno essi risultano in buona parte riconducibili a tipologie contrattuali specifiche come apprendistato e intermittente.

La quota restante – secondo l’INPS – va ulteriormente depurata dai dipendenti che versano in una situazione temporanea di povertà superata entro l’anno di riferimento. All’esito dell’ indagine, degli 871.800 lavoratori poveri inizialmente stimati, ne rimarrebbero appena 20.300 ( 0,2% dei lavoratori dipendenti) con una paga oraria sotto la soglia di povertà. Ciò non esclude – secondo l’INPS – che la loro presenza sia concentrata in aree “borderline” rispetto ai “normali” rapporti di lavoro dipendente: partite IVA attivate in alternativa all’impiego come dipendente; posizioni formalmente riconducibili a istanze di completamento della formazione professionale (stagisti, praticanti etc.) e idonee a camuffare rapporti e aspettative simili di fatto a quelle sottese al “normale” rapporto di lavoro dipendente; posizioni di lavoro autonomo occasionale o parasubordinato.

Senza dimenticare le varie tipologie di lavoro nero, integrale o associato a posizioni parzialmente irregolari. Non ci vuole molto a comprendere come e perché questa ricostruzione metta in crisi tutte le ‘’grida di dolore’’ che da mesi si levano sui destini del mondo del lavoro. Sembra eccessiva la spiegazione di chi la butta in politica, arrivando ad accusare l’INPS di connivenza con il governo.

Il Rapporto istituzionale è frutto di un lungo lavoro a cui concorrono diversi uffici dell’Istituto di via Ciro il Grande. E’ azzardato immaginare l’intervento della solita ‘’manina’’ pronta a falsificare i dati.

Le considerazioni dell’economista Raitano

Più serie, invece, sono le considerazioni di Michele Raitano, l’economista vicino alla Cgil, ma sicuramente portatore di un giudizio autonomo (come dimostrò quando il gruppo da lui coordinato smantellò la leggenda della separazione tra previdenza e assistenza, tanto cara ai sindacati).

‘’In questo modo (col metodo INPS, ndr) però non si risponde – sostiene Raitano in una intervista a Chiara Brusini su Fattoquotidiano.it – alla domanda su quanti vengono pagati troppo poco. Ci si limita a dire quanti stanno sotto quella soglia oraria”. È ovvio”, commenta l’esperto, “che se guardi solo a chi è a tempo pieno i working poor sono di meno. Ma ci sono interi settori produttivi interamente basati sul part time e sul precariato, vedi il turismo“.

Un ulteriore problema, continua Raitano, è che nel caso italiano il 60% della retribuzione mediana – uno dei parametri di riferimento previsti dalla direttiva Ue sul salario minimo – individua un livello bassissimo, pari a circa 6 euro lordi all’ora (altre rilevazioni arrivano a 7,20 euro, ndr). A fronte peraltro di “un’inflazione cumulata negli ultimi due anni pari al 17-18%”, che per effetto degli attuali meccanismi di indicizzazione non si è riflessa se non in piccolissima parte in aumenti salariali al momento del rinnovo dei ccnl. “Visto che l’obiettivo dell’analisi era ragionare sul minimo legale, si sarebbe dovuta scegliere invece una soglia di dignità sotto la quale nessuno può scendere”.

Non me ne voglia Raitano; ma in questo modo si torna alla scelta ‘’tutta politica’’ dei 9 euro, senza alcun parametro oggettivo di riferimento, tra quelli indicati dalla direttiva UE. Il paragone corretto con altri importi di salario minimo non può fermarsi al suo valore assoluto rispetto a quello vigente in altri paesi, ma al rapporto tra salario minimo e salario mediano.

9 euro di salario minimo sono un numero scelto a caso

Raitano, poi, conclude osservando che sarebbe ‘’miope’’ guardare solo ai salari orari visto che il lavoro povero dipende sia dai bassi salari sia dalle poche ore di lavoro (effetto del frequentissimo part time involontario). La vera dimensione del fenomeno, secondo Raitano, va affrontato su più fronti: sperimentando un salario minimo, rafforzando la vigilanza sulle imprese e prevedendo integrazioni pubbliche alle retribuzioni dei lavoratori a basso reddito. A che livello fissare il minimo orario? “Giusto che sia anche più alto del 60% della mediana: sarebbe un segnale importante per tutto il mercato del lavoro, perché se alzi i salari stimoli un aumento della produttività e maggiori investimenti in innovazione”. Questa però è solo un’opinione. E i 9 euro sono un numero scelto a caso.